Предыдущая часть...

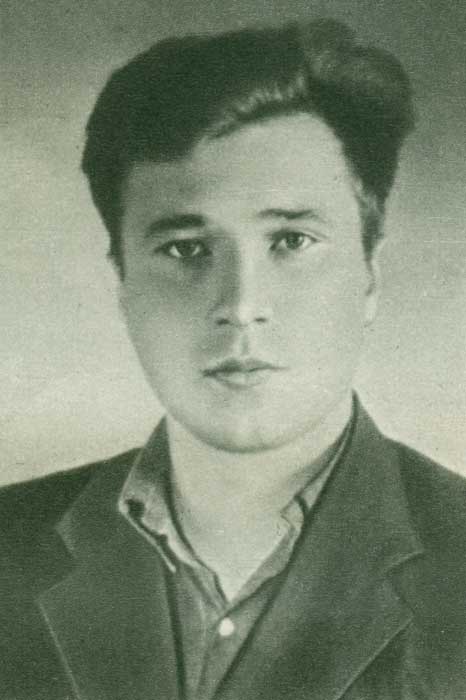

РИДЕВСКИЙ Наполеон Фелицианович (1920-?), ветеран советских подразделений глубинной разведки, участник боёв за Восточную Пруссию.

Родился в 1920 году деревне Мякоты Дзержинского района Минской области в семье служащих. Белорус. Соятол членом КПСС.

Родился в 1920 году деревне Мякоты Дзержинского района Минской области в семье служащих. Белорус. Соятол членом КПСС.

Образование: в конце 1930-х - среднюю школу в Минске; летом 1941 – неполных три курса истфака Ленинградского коммунистического вуза имени Н.К. Крупской; в послевоенный период – журфак Белорусского госуниверситета имени В.И. Ленина.

На военную службу был мобилизован в августе 1941 года и с этого же времени – в составе действующей армии: красноармеец 1-й Ленинградской авиационной бригады. В конце сентября 1941 года в боях по обороне посёлка Мга Кировского горсовета Ленинградской области попал в плен. Содержался в концлагере, расположенном в литовском городе Каунасе. Трижды пытался совершить побег, но лишь в третий раз – в мае 1942 года – повезло. Лесами пробрался до родины, в отчий дом, где его приютили и выходили родные сёстры.

Вскоре вступил в ряды достаточно крупной подпольной организации деревне Озеро Узденского района, подчинявшейся Минскому подполью, а затем ушёл в партизаны: последовательно боец следующих действовавших в Минской области партизанских формирований: Партизанской бригады «Буревестник», Партизанского отряда имени Д.А. Фурманова, 200-й партизанской бригады имени К.К. Рокоссовского. Как опытный конспиратор был переведён в состав действовавшей под Минском специальной диверсионно-разведывательной группы «Чайка» Разведывательного отдела (с 18 апреля 1943 года – Разведывательного управления) штаба Западного (с апреля 1944 года – 3-го Белорусского) фронта, которой командовал кадровый офицер военной разведки капитан Михаил Ильич Минаков. В рядах именно этого спецразведподразделения впервые встретился и крепко сдружился с капитаном П.А. Крылатых, разведчиками И.И. Зварикой и Г.В. Юшкевичем – будущими, наряду с ним самим, представителями специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек».

В 20-х числах 1944 года из города Дзержинска – районного центра Минской области, где разведгруппа «Чайка» в связи с завершающемся освобождением Белоруссии закончила свой боевой путь и была расформирована, партизан-разведчик Н.Ф. Ридевский вместе с боевыми товарищами Павлом Крылатых, Иосифом Зварикой, Геннадием Юшкевичем и Владимиром Михалевичем был отозван в Смоленск - в аппарат Разведуправления 3-го Белорусского фронта, где уже 25 июля получил новое назначение - на должность переводчика специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек».

Глубокой ночью 28 сентября 1944 года в урочище Папушинен, расположенном в 20 км южнее города Тильзита (ныне – Советск), у шоссе Тильзит – Велау (ныне – посёлок Знаменск Гвардейского района), выходя из-под огня второй за эту ночь вражеской засады в темноте со всего размаха налетел коленом на лесной валун, в результате чего получил серьёзное увечье ноги. Что было дальше - строками его же собственного отчёта, датированного приблизительно самым концом января 1945 года (цитата даётся по известной повести О.А. Горчакова «Лебединая песня»): «…Будучи не в состоянии передвигаться, я позвал на помощь товарищей. И они пришли. Вынесли меня в менее опасную зону, оказали помощь. Ребята задумались: что делать дальше? Ведь задание превыше всего, и поэтому меня решили оставить. Мельников спросил: «Кто останется с ним?». Генка Юшкевич сказал: «Я останусь». Потому что мы были друзьями ещё по Белоруссии. Пятнадцатилетний Геннадий Юшкевич добровольно вызвался разделить мою заведомо нелёгкую судьбу. Мы наметили пункт встречи с группой – близ болота у деревни Линденгорст…».

С 1 октября 1944 года оба – Н.Ф. Ридевский и Г.В. Юшкевич – на основании радиограммы разведгруппы «Джек», содержащей сообщение, что те пропали без вести, были официально исключены Разведуправлением 3-го Белорусского фронта из списков данной разведгруппы.

К 5 октября 1944 года красноармеец Г.В. Юшкевич помог добраться раненому товарищу до явочного пункта – «почтового ящика № 2», однако боевых товарищей здесь не обнаружили. Ждали двое суток, после чего перебрались к «почтовому ящику № 1», расположенному в нескольких километрах в стороне. Здесь обосновались, вырыв финками под огромным выворотнем нору. Чуть позже в целях конспирации оборудовали ещё один схрон - в 242-м лесном квадрате, в откосе карьера у кормушки для диких зверей… Информацию же о происходящем на фронте черпали с помощью радиостанции «Северок», которая принадлежала радистке разведгруппы «Джек» сержанту А.А. Морозовой и которая на правах запасной была спрятана в одном из «почтовых ящиков». 10 ноября 1944 года в лесу встретились с группой советских военнопленных, направленных руководством концлагеря на работы, связанные с производством в районе посёлка Минхенвальде (ныне – посёлок Зеленово Полесского района) санитарной лесовырубки. Те связали разведчиков с местным антифашистом, под руководством которого и работали в этом лесу, - лесотехником Эрнстом Райтшуком, а тот в свою очередь – с семьёй антифашистов Шиллят, проживавшей на одном из хуторов, расположенных у деревни Линденгорст, – супругами Августом и Амалией и их сыном Отто. В результате с середины ноября 1944 года и до 22 января 1945 года, когда Минхенвальде и его окрестности оказались занятыми частями 39-й армией 3-го Белорусского фронта, они вдвоём скрывались в усадьбе Шиллятов на сеновале. Дождавшись демобилизации, вернулся на родину. Постоянно проживал в Минске, где долгие годы трудился на стезе профессионального журналиста, в том числе в должности Белорусского телеграфного агентства-ТАСС. Автор книги воспоминаний о разведгруппе «Джек» «Парашюты на деревьях» (Минск: Беларусь. -1969. - 240 с.: ил), по которой в 1974 году на студии Беларусьфильм режиссёром Иосифом Шульманом был снят одноимённый фильм (длительность - 128 минут) в двух сериях: 1-я - «Волчье логово»; 2-я - «На плацдарме».

Пока позволяло здоровье неоднократно посещал Калининградскую область с целью дальнейшей пропаганды здесь боевых подвигов специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек». Кавалер около двух десятков государственных наград, включая два ордена – Отечественной войны 1-й (1985) и 2-й степени. Скончался (но дата неизвестна). Похоронен в Минске.

ШПАКОВ («Ёж») Николай Андреевич (1921-1944), заместитель командира, а 30 июля-28 августа 1944 – командир

Родился в 1921 году в Белоруссии - в деревне Запрудье Витебской области в учительской семье. Кандидат в члены ВКП(б) с 1941 года.

Родился в 1921 году в Белоруссии - в деревне Запрудье Витебской области в учительской семье. Кандидат в члены ВКП(б) с 1941 года.

Образование: Среднюю школу № 4 города Витебска; в июле 1941 – три курса Московского авиационно-технологического института. На фронтах Великой Отечественной с июля 1941 года на правах добровольца: командир взвода 444-го стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии Западного фронта – в оборонительных боях конца июля-октября сорок первого, в том числе по берегам реки Вопь, протекающей южнее города Ярцево - райцентра Смоленской области.

В ноябре 1941 года в ходе битвы под Москвой попал в плен, но вскоре сумел бежать. Скрывался от оккупантов на родине в Витебске. С весны 1942 года – активный подпольщик в составе одной из специальных диверсионно-разведывательных групп глубинной разведки из числа действовавших в Витебске и его окрестностях, причём речь, вероятней всего, в данном случае всё же идёт именно о разведгруппе из Отдельной мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД СССР (с октября 1943 года – Отдельный отряд особого назначения НКГБ СССР).

Прочно вписал своё имя в историю Великой Отечественной как прославленный герой Витебского подполья: вначале как ближайший помощник руководителя подполья, а затем и как руководитель самостоятельной подпольной группы организовывал и осуществлял дерзкие диверсии на железнодорожных перегонах Витебск-Орша и Витебск-Полоцк, выкрадывал оружие с местных складов вермахта, снабжал разведданными партизанскую бригаду Бирюлина. Впоследствии и вплоть до июля сорок четвёртого – командир одной из действовавших в районе Минска специальных диверсионно-разведывательных групп глубинной разведки.

Приблизительно с 23-25 июля 1944 года – в должности заместителя командира разведгруппы «Джек».

Пропал без вести глубокой ночью 28 сентября 1944 года у шоссе Тильзит (ныне – Советск) – Велау (ныне – посёлок Знаменск Гвардейского района), в урочище Папушинен (20 км южнее Тильзита), когда разведгруппа «Джек» внезапно угодила под залп затаившихся в засаде эсэсовцев и штурмовиков.

Длительное время считался погибшим в этом бою, однако автору повести о разведгруппе «Джек» «Лебединая песня» Овидию Горчакову в конце 1960-начале 1970-х гг. с помощью сотрудников спецархивов удалось «отыскать в отчётах разведчиков, действовавших в Восточной Пруссии осенью 1944 года, уникальный документ, позволяющий уточнить ряд фактов. Оказывается, Николай Шпаков в ту ночь не погиб, а был отрезан кинжальным огнём гитлеровцев, устроивших ночную засаду, от своей группы, которой он так замечательно командовал в сложнейших условиях. Но он попал, что называется, из огня да в полымя. Сначала ему невероятно повезло: разыскивая джековцев, он набрёл в лесу на группу советских разведчиков от штаба соседнего 2-го Белорусского фронта. Как и «Джек», эта группа несла тяжёлые, невосполнимые потери, голодала...

Николай Шпаков, герой витебского подполья и разведывательного рейда группы «Джек», был убит во время налёта на фольварк гроссбауэра - его сразила пуля немецкого штурмовика...». (Цитата - из повести О.А. Горчакова «Лебеди не изменяют») Место захоронения неизвестно.

ЮШКЕВИЧ Геннадий Владимирович, ветеран советских подразделений глубинной разведки и органов внутренних дел Республики Беларусь, участник боёв за Восточную Пруссию, капитан милиции в отставке.

Родился в 1928 году в столице Белоруссии городе Минске в семье служащих. Белорус.

Родился в 1928 году в столице Белоруссии городе Минске в семье служащих. Белорус.

Образование: в 1941 – шесть классов Минской средней школы № 17; в 1947 – экстерном среднюю школу; в 1949 – Минскую офицерскую школу МВД СССР; в 1959 – заочно юрфак Белорусского госуниверситета.

28 июня 1941 года в связи с быстрым захватом фашистами Минска вместе с матерью, Елизаветой Константиновной, личным секретарём наркома просвещения Белорусской ССР, оказался на оккупированной территории. Вскоре лишился матери – в сентябре прямо на улице она была схвачена гестапо и уже 26 октября казнена в стенах Минской тюрьмы.

Осенью-зимой 1941 года – воспитанник Минского детского дома № 4, откуда с помощью воспитательницы бежал, поскольку в глазах директора этого приюта, ярого ставленника оккупационных властей, являлся никем иным, как «большевистским выкормышем»: отец – военнослужащий РККА, военврач; мать – высокопоставленный советский работник… Первое время скрывался у бывших соседей по дому, а весной 1942 года добрался до деревни Сенница Минской области, где жила родня.

В декабре 1942-декабре 1943 гг. – проводник и курьер, а в декабре 1943-15 июля 1944 гг. – боец-партизан действовавшей под Минском специальной диверсионно-разведывательной группы «Чайка» Разведывательного отдела (с 18 апреля 1943 года – Разведывательного управления) штаба Западного (с апреля 1944 года – 3-го Белорусского) фронта, которой командовал кадровый офицер военной разведки капитан Михаил Ильич Минаков. В рядах именно этого спецразведподразделения впервые встретился и крепко сдружился с капитаном П.А. Крылатых, разведчиками И.И. Зварикой и Н.Ф. Ридевским – будущими, наряду с ним самим, представителями специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек». Партизанское прозвище – «Ёжик» - за колючие волосы.

В 20-х числах 1944 года из города Дзержинска – районного центра Минской области, где разведгруппа «Чайка» в связи с завершающемся освобождением Белоруссии закончила свой боевой путь и была расформирована, юный партизан Г.В. Юшкевич вместе с боевыми товарищами Павлом Крылатых, Наполеоном Ридевским, Иосифом Зварикой и Владимиром Михалевичем был отозван за новым назначением в Смоленск - в аппарат Разведуправления 3-го Белорусского фронта. Однако Г.В. Юшкевича по прибытию кадровики, узнав, что он несовершеннолетний, тут же отчислили из военной разведки, предложив взамен учёбу на курсах киномехаников. Через слёзы напросился на военную службу. Сжалились и дали направление в одну из близлежащих зенитно-артиллерийских частей, но по дороге туда, завидев грузовик, в кузове которого находились девять человек во главе с капитаном П.А. Крылатых и в, том числе И.И. Зварика и Н.Ф. Ридевский, зацепился за борт и присоединился к этим своим верным боевым товарищам. 26 июля 1944 года, уже на аэродроме вспомогательной авиации, находившемся у посёлка Залесья Сморгонского района Гродненской области, уже после того, как приписал к своему юному возрасту недостающие два года, был официально с разрешения начальника Разведывательного управления 3-го Белорусского фронта зачислен в состав специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек»

Глубокой ночью 28 сентября 1944 года в урочище Папушинен, расположенном в 20 км южнее города Тильзита (ныне – Советск), у шоссе Тильзит – Велау (ныне – посёлок Знаменск Гвардейского района), добровольно вызвался остаться с получившим серьёзную травму колена переводчиком Н.Ф. Ридевским. С 1 октября 1944 года оба – Г.В. Юшкевич и Н.Ф. Ридевский – на основании радиограммы разведгруппы «Джек», содержащей сообщение, что те пропали без вести, были официально исключены Разведуправлением 3-го Белорусского фронта из списков данной разведгруппы.

10 ноября 1944 года в лесу встретились с группой советских военнопленных, направленных руководством концлагеря на работы, связанные с производством в районе посёлка Минхенвальде (ныне – посёлок Зеленово Полесского района) санитарной лесовырубки. Те связали разведчиков с местным антифашистов, под руководством которого и работали в этом лесу, - лесотехником Эрнстом Райтшуком, а тот в свою очередь – с семьёй антифашистов Шиллят, проживавшей на одном из хуторов, расположенных у деревни Линденгорст, – супругами Августом и Амалией и их сыном Отто. В результате с середины ноября 1944 года и до 22 января 1945 года, когда Минхенвальде и его окрестности оказались занятыми частями 39-й армией 3-го Белорусского фронта, они вдвоём скрывались в усадьбе Шиллятов на сеновале.

После процедуры спецпроверки – боец одной из стрелковых частей 3-го Белорусского фронта. За бои севернее Кёнигсберга был удостоен ордена Славы 3-й степени.

10 мая 1945 года в городе Гумбиннене (ныне – Гусев) подорвался на мине-ловушке: внутри одной из оставленных немцами господских усадьб увидел пианино и, поскольку до войны учился в музыкальной школе, решил сыграть. Как только коснулся клавишей, прогремел взрыв: осколки впились в голову, повредили глаз… Жизнь юному бойцу спасло мастерство военного хирурга Н. Кучковской, которой выпало тогда сделать несколько сложнейших для военно-полевых условий операций на черепе. Долечивался уже в одном из эвакуационных госпиталей города Горького (ныне – Нижний Новгород).

Демобилизован был в 1946 году из стен госпиталя по состоянию здоровья. В поношенном военном обмундировании и с десятью рублями в кармане вернулся на родину – в Минск. В 1946-1967 гг. – на службе в органах внутренних дел. Первая должность здесь - переводчик Управления лагерей немецких военнопленных № 168 (город Минск).

В 1947-1949 гг. - Минской офицерской школы МВД СССР. После производства в офицеры (1949) и до начала 1950-х – сотрудник Управления по борьбе с бандитизмом МВД Белорусской ССР и в данном качестве принимал непосредственное участие в ликвидации националистических бандформирований, в том числе и отрядов Армии Краёвой, орудовавших на территории Гродненской и бывшей Пинской областей. Затем в течение четырёх лет – оперуполномоченный уголовного розыска Управления милиции города Минска. Во второй половине 1950-х – оперуполномоченный БХСС МВД Белорусской ССР, а в 1959-1967 гг. – следователь УВД Минского облисполкома. Последнее специальное звание – капитан милиции.

С 1967 года – пенсионер органов внутренних дел. Поскольку неплохо владел разговорным немецким, в том же 1967 году получил приглашение на работу в Минское отделение Общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами. В последующие годы неоднократно представлял за рубежом СССР и родную для себя Белоруссию. В 1973 году в ходе командировки в Берлин случайно отыскал одного из своих спасителей - Шиллята-младшего – Отто. Через год, пригласив О. Шиллята в Минск на празднование 30-летия Великой Победы, на своём автомобиле сумел привезти того нелегально (под видом немого) в закрытую для иностранцев Калининградскую область - на то место, где некогда стоял хутор семьи Шиллятов. С 1991 года – гражданин Республики Беларусь. В 1990-х-начале 2000-х гг. – президент общественной организации «Белорусский фонд SOS -детская деревня». В настоящий момент на заслуженном отдыхе.

Автор книги воспоминаний о разведгруппе «Джек» «Увидеть Пруссию и… умереть: Легендарная разведгруппа «Джек». Свидетельство оставшегося в живых» (Издательский дом «Калининградская правда», 2005, стр. 48, литературная обработка В. Ржевского). Регулярно посещает Калининградскую область с целью дальнейшей пропаганды здесь боевых подвигов специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек». Кавалер большого числа государственных наград, в том числе, ордена Отечественной войны 1-й степени (1985) и Славы 3-й степени (1945).

ЦЕЛИКОВ Иван Андреевич, разведчик

1922 года рождения, уроженец деревни Глубоцкая Тереховского района Гомельской области БССР.

1922 года рождения, уроженец деревни Глубоцкая Тереховского района Гомельской области БССР.

Член ВЛКСМ, окончил 7 классов средней школы. в Красной Армии с июля 1941. В 1942 году направлялся в тыл противника с разведзаданием, за успешное выполнение которого награжден орденом Отечественной Войны II степени.

Отстал от группы во время 14 облавы в первой половине декабря 1944. В своём письме от 20 июня 1966 года, адресованном писателю О.А. Горчакову, об этих событиях он напишет так: «В большом пограничном лесу под Йоханнисбургом восемнадцать раз окружали нас немцы в разных лесных кварталах, и восемнадцать просек пришлось нам форсировать с боем. Я отбился во время прорыва через девятнадцатую просеку около железной дороги, уже в полной темноте заблудился в лесу. Я выжил, пройдя сквозь неимоверные трудности. Около месяца жил, как дикообраз, питался дубовой окрой. В лесу дождался наших…».

Обнаружен советскими войсками в феврале 1945

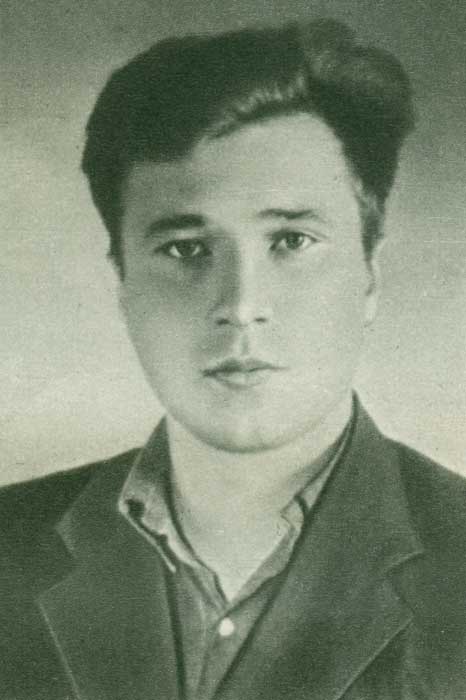

РИДЕВСКИЙ Наполеон Фелицианович (1920-?), ветеран советских подразделений глубинной разведки, участник боёв за Восточную Пруссию.

Образование: в конце 1930-х - среднюю школу в Минске; летом 1941 – неполных три курса истфака Ленинградского коммунистического вуза имени Н.К. Крупской; в послевоенный период – журфак Белорусского госуниверситета имени В.И. Ленина.

На военную службу был мобилизован в августе 1941 года и с этого же времени – в составе действующей армии: красноармеец 1-й Ленинградской авиационной бригады. В конце сентября 1941 года в боях по обороне посёлка Мга Кировского горсовета Ленинградской области попал в плен. Содержался в концлагере, расположенном в литовском городе Каунасе. Трижды пытался совершить побег, но лишь в третий раз – в мае 1942 года – повезло. Лесами пробрался до родины, в отчий дом, где его приютили и выходили родные сёстры.

Вскоре вступил в ряды достаточно крупной подпольной организации деревне Озеро Узденского района, подчинявшейся Минскому подполью, а затем ушёл в партизаны: последовательно боец следующих действовавших в Минской области партизанских формирований: Партизанской бригады «Буревестник», Партизанского отряда имени Д.А. Фурманова, 200-й партизанской бригады имени К.К. Рокоссовского. Как опытный конспиратор был переведён в состав действовавшей под Минском специальной диверсионно-разведывательной группы «Чайка» Разведывательного отдела (с 18 апреля 1943 года – Разведывательного управления) штаба Западного (с апреля 1944 года – 3-го Белорусского) фронта, которой командовал кадровый офицер военной разведки капитан Михаил Ильич Минаков. В рядах именно этого спецразведподразделения впервые встретился и крепко сдружился с капитаном П.А. Крылатых, разведчиками И.И. Зварикой и Г.В. Юшкевичем – будущими, наряду с ним самим, представителями специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек».

В 20-х числах 1944 года из города Дзержинска – районного центра Минской области, где разведгруппа «Чайка» в связи с завершающемся освобождением Белоруссии закончила свой боевой путь и была расформирована, партизан-разведчик Н.Ф. Ридевский вместе с боевыми товарищами Павлом Крылатых, Иосифом Зварикой, Геннадием Юшкевичем и Владимиром Михалевичем был отозван в Смоленск - в аппарат Разведуправления 3-го Белорусского фронта, где уже 25 июля получил новое назначение - на должность переводчика специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек».

Глубокой ночью 28 сентября 1944 года в урочище Папушинен, расположенном в 20 км южнее города Тильзита (ныне – Советск), у шоссе Тильзит – Велау (ныне – посёлок Знаменск Гвардейского района), выходя из-под огня второй за эту ночь вражеской засады в темноте со всего размаха налетел коленом на лесной валун, в результате чего получил серьёзное увечье ноги. Что было дальше - строками его же собственного отчёта, датированного приблизительно самым концом января 1945 года (цитата даётся по известной повести О.А. Горчакова «Лебединая песня»): «…Будучи не в состоянии передвигаться, я позвал на помощь товарищей. И они пришли. Вынесли меня в менее опасную зону, оказали помощь. Ребята задумались: что делать дальше? Ведь задание превыше всего, и поэтому меня решили оставить. Мельников спросил: «Кто останется с ним?». Генка Юшкевич сказал: «Я останусь». Потому что мы были друзьями ещё по Белоруссии. Пятнадцатилетний Геннадий Юшкевич добровольно вызвался разделить мою заведомо нелёгкую судьбу. Мы наметили пункт встречи с группой – близ болота у деревни Линденгорст…».

С 1 октября 1944 года оба – Н.Ф. Ридевский и Г.В. Юшкевич – на основании радиограммы разведгруппы «Джек», содержащей сообщение, что те пропали без вести, были официально исключены Разведуправлением 3-го Белорусского фронта из списков данной разведгруппы.

К 5 октября 1944 года красноармеец Г.В. Юшкевич помог добраться раненому товарищу до явочного пункта – «почтового ящика № 2», однако боевых товарищей здесь не обнаружили. Ждали двое суток, после чего перебрались к «почтовому ящику № 1», расположенному в нескольких километрах в стороне. Здесь обосновались, вырыв финками под огромным выворотнем нору. Чуть позже в целях конспирации оборудовали ещё один схрон - в 242-м лесном квадрате, в откосе карьера у кормушки для диких зверей… Информацию же о происходящем на фронте черпали с помощью радиостанции «Северок», которая принадлежала радистке разведгруппы «Джек» сержанту А.А. Морозовой и которая на правах запасной была спрятана в одном из «почтовых ящиков». 10 ноября 1944 года в лесу встретились с группой советских военнопленных, направленных руководством концлагеря на работы, связанные с производством в районе посёлка Минхенвальде (ныне – посёлок Зеленово Полесского района) санитарной лесовырубки. Те связали разведчиков с местным антифашистом, под руководством которого и работали в этом лесу, - лесотехником Эрнстом Райтшуком, а тот в свою очередь – с семьёй антифашистов Шиллят, проживавшей на одном из хуторов, расположенных у деревни Линденгорст, – супругами Августом и Амалией и их сыном Отто. В результате с середины ноября 1944 года и до 22 января 1945 года, когда Минхенвальде и его окрестности оказались занятыми частями 39-й армией 3-го Белорусского фронта, они вдвоём скрывались в усадьбе Шиллятов на сеновале. Дождавшись демобилизации, вернулся на родину. Постоянно проживал в Минске, где долгие годы трудился на стезе профессионального журналиста, в том числе в должности Белорусского телеграфного агентства-ТАСС. Автор книги воспоминаний о разведгруппе «Джек» «Парашюты на деревьях» (Минск: Беларусь. -1969. - 240 с.: ил), по которой в 1974 году на студии Беларусьфильм режиссёром Иосифом Шульманом был снят одноимённый фильм (длительность - 128 минут) в двух сериях: 1-я - «Волчье логово»; 2-я - «На плацдарме».

Пока позволяло здоровье неоднократно посещал Калининградскую область с целью дальнейшей пропаганды здесь боевых подвигов специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек». Кавалер около двух десятков государственных наград, включая два ордена – Отечественной войны 1-й (1985) и 2-й степени. Скончался (но дата неизвестна). Похоронен в Минске.

ШПАКОВ («Ёж») Николай Андреевич (1921-1944), заместитель командира, а 30 июля-28 августа 1944 – командир

Образование: Среднюю школу № 4 города Витебска; в июле 1941 – три курса Московского авиационно-технологического института. На фронтах Великой Отечественной с июля 1941 года на правах добровольца: командир взвода 444-го стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии Западного фронта – в оборонительных боях конца июля-октября сорок первого, в том числе по берегам реки Вопь, протекающей южнее города Ярцево - райцентра Смоленской области.

В ноябре 1941 года в ходе битвы под Москвой попал в плен, но вскоре сумел бежать. Скрывался от оккупантов на родине в Витебске. С весны 1942 года – активный подпольщик в составе одной из специальных диверсионно-разведывательных групп глубинной разведки из числа действовавших в Витебске и его окрестностях, причём речь, вероятней всего, в данном случае всё же идёт именно о разведгруппе из Отдельной мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД СССР (с октября 1943 года – Отдельный отряд особого назначения НКГБ СССР).

Прочно вписал своё имя в историю Великой Отечественной как прославленный герой Витебского подполья: вначале как ближайший помощник руководителя подполья, а затем и как руководитель самостоятельной подпольной группы организовывал и осуществлял дерзкие диверсии на железнодорожных перегонах Витебск-Орша и Витебск-Полоцк, выкрадывал оружие с местных складов вермахта, снабжал разведданными партизанскую бригаду Бирюлина. Впоследствии и вплоть до июля сорок четвёртого – командир одной из действовавших в районе Минска специальных диверсионно-разведывательных групп глубинной разведки.

Приблизительно с 23-25 июля 1944 года – в должности заместителя командира разведгруппы «Джек».

Пропал без вести глубокой ночью 28 сентября 1944 года у шоссе Тильзит (ныне – Советск) – Велау (ныне – посёлок Знаменск Гвардейского района), в урочище Папушинен (20 км южнее Тильзита), когда разведгруппа «Джек» внезапно угодила под залп затаившихся в засаде эсэсовцев и штурмовиков.

Длительное время считался погибшим в этом бою, однако автору повести о разведгруппе «Джек» «Лебединая песня» Овидию Горчакову в конце 1960-начале 1970-х гг. с помощью сотрудников спецархивов удалось «отыскать в отчётах разведчиков, действовавших в Восточной Пруссии осенью 1944 года, уникальный документ, позволяющий уточнить ряд фактов. Оказывается, Николай Шпаков в ту ночь не погиб, а был отрезан кинжальным огнём гитлеровцев, устроивших ночную засаду, от своей группы, которой он так замечательно командовал в сложнейших условиях. Но он попал, что называется, из огня да в полымя. Сначала ему невероятно повезло: разыскивая джековцев, он набрёл в лесу на группу советских разведчиков от штаба соседнего 2-го Белорусского фронта. Как и «Джек», эта группа несла тяжёлые, невосполнимые потери, голодала...

Николай Шпаков, герой витебского подполья и разведывательного рейда группы «Джек», был убит во время налёта на фольварк гроссбауэра - его сразила пуля немецкого штурмовика...». (Цитата - из повести О.А. Горчакова «Лебеди не изменяют») Место захоронения неизвестно.

ЮШКЕВИЧ Геннадий Владимирович, ветеран советских подразделений глубинной разведки и органов внутренних дел Республики Беларусь, участник боёв за Восточную Пруссию, капитан милиции в отставке.

Образование: в 1941 – шесть классов Минской средней школы № 17; в 1947 – экстерном среднюю школу; в 1949 – Минскую офицерскую школу МВД СССР; в 1959 – заочно юрфак Белорусского госуниверситета.

28 июня 1941 года в связи с быстрым захватом фашистами Минска вместе с матерью, Елизаветой Константиновной, личным секретарём наркома просвещения Белорусской ССР, оказался на оккупированной территории. Вскоре лишился матери – в сентябре прямо на улице она была схвачена гестапо и уже 26 октября казнена в стенах Минской тюрьмы.

Осенью-зимой 1941 года – воспитанник Минского детского дома № 4, откуда с помощью воспитательницы бежал, поскольку в глазах директора этого приюта, ярого ставленника оккупационных властей, являлся никем иным, как «большевистским выкормышем»: отец – военнослужащий РККА, военврач; мать – высокопоставленный советский работник… Первое время скрывался у бывших соседей по дому, а весной 1942 года добрался до деревни Сенница Минской области, где жила родня.

В декабре 1942-декабре 1943 гг. – проводник и курьер, а в декабре 1943-15 июля 1944 гг. – боец-партизан действовавшей под Минском специальной диверсионно-разведывательной группы «Чайка» Разведывательного отдела (с 18 апреля 1943 года – Разведывательного управления) штаба Западного (с апреля 1944 года – 3-го Белорусского) фронта, которой командовал кадровый офицер военной разведки капитан Михаил Ильич Минаков. В рядах именно этого спецразведподразделения впервые встретился и крепко сдружился с капитаном П.А. Крылатых, разведчиками И.И. Зварикой и Н.Ф. Ридевским – будущими, наряду с ним самим, представителями специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек». Партизанское прозвище – «Ёжик» - за колючие волосы.

В 20-х числах 1944 года из города Дзержинска – районного центра Минской области, где разведгруппа «Чайка» в связи с завершающемся освобождением Белоруссии закончила свой боевой путь и была расформирована, юный партизан Г.В. Юшкевич вместе с боевыми товарищами Павлом Крылатых, Наполеоном Ридевским, Иосифом Зварикой и Владимиром Михалевичем был отозван за новым назначением в Смоленск - в аппарат Разведуправления 3-го Белорусского фронта. Однако Г.В. Юшкевича по прибытию кадровики, узнав, что он несовершеннолетний, тут же отчислили из военной разведки, предложив взамен учёбу на курсах киномехаников. Через слёзы напросился на военную службу. Сжалились и дали направление в одну из близлежащих зенитно-артиллерийских частей, но по дороге туда, завидев грузовик, в кузове которого находились девять человек во главе с капитаном П.А. Крылатых и в, том числе И.И. Зварика и Н.Ф. Ридевский, зацепился за борт и присоединился к этим своим верным боевым товарищам. 26 июля 1944 года, уже на аэродроме вспомогательной авиации, находившемся у посёлка Залесья Сморгонского района Гродненской области, уже после того, как приписал к своему юному возрасту недостающие два года, был официально с разрешения начальника Разведывательного управления 3-го Белорусского фронта зачислен в состав специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек»

Глубокой ночью 28 сентября 1944 года в урочище Папушинен, расположенном в 20 км южнее города Тильзита (ныне – Советск), у шоссе Тильзит – Велау (ныне – посёлок Знаменск Гвардейского района), добровольно вызвался остаться с получившим серьёзную травму колена переводчиком Н.Ф. Ридевским. С 1 октября 1944 года оба – Г.В. Юшкевич и Н.Ф. Ридевский – на основании радиограммы разведгруппы «Джек», содержащей сообщение, что те пропали без вести, были официально исключены Разведуправлением 3-го Белорусского фронта из списков данной разведгруппы.

10 ноября 1944 года в лесу встретились с группой советских военнопленных, направленных руководством концлагеря на работы, связанные с производством в районе посёлка Минхенвальде (ныне – посёлок Зеленово Полесского района) санитарной лесовырубки. Те связали разведчиков с местным антифашистов, под руководством которого и работали в этом лесу, - лесотехником Эрнстом Райтшуком, а тот в свою очередь – с семьёй антифашистов Шиллят, проживавшей на одном из хуторов, расположенных у деревни Линденгорст, – супругами Августом и Амалией и их сыном Отто. В результате с середины ноября 1944 года и до 22 января 1945 года, когда Минхенвальде и его окрестности оказались занятыми частями 39-й армией 3-го Белорусского фронта, они вдвоём скрывались в усадьбе Шиллятов на сеновале.

После процедуры спецпроверки – боец одной из стрелковых частей 3-го Белорусского фронта. За бои севернее Кёнигсберга был удостоен ордена Славы 3-й степени.

10 мая 1945 года в городе Гумбиннене (ныне – Гусев) подорвался на мине-ловушке: внутри одной из оставленных немцами господских усадьб увидел пианино и, поскольку до войны учился в музыкальной школе, решил сыграть. Как только коснулся клавишей, прогремел взрыв: осколки впились в голову, повредили глаз… Жизнь юному бойцу спасло мастерство военного хирурга Н. Кучковской, которой выпало тогда сделать несколько сложнейших для военно-полевых условий операций на черепе. Долечивался уже в одном из эвакуационных госпиталей города Горького (ныне – Нижний Новгород).

Демобилизован был в 1946 году из стен госпиталя по состоянию здоровья. В поношенном военном обмундировании и с десятью рублями в кармане вернулся на родину – в Минск. В 1946-1967 гг. – на службе в органах внутренних дел. Первая должность здесь - переводчик Управления лагерей немецких военнопленных № 168 (город Минск).

В 1947-1949 гг. - Минской офицерской школы МВД СССР. После производства в офицеры (1949) и до начала 1950-х – сотрудник Управления по борьбе с бандитизмом МВД Белорусской ССР и в данном качестве принимал непосредственное участие в ликвидации националистических бандформирований, в том числе и отрядов Армии Краёвой, орудовавших на территории Гродненской и бывшей Пинской областей. Затем в течение четырёх лет – оперуполномоченный уголовного розыска Управления милиции города Минска. Во второй половине 1950-х – оперуполномоченный БХСС МВД Белорусской ССР, а в 1959-1967 гг. – следователь УВД Минского облисполкома. Последнее специальное звание – капитан милиции.

С 1967 года – пенсионер органов внутренних дел. Поскольку неплохо владел разговорным немецким, в том же 1967 году получил приглашение на работу в Минское отделение Общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами. В последующие годы неоднократно представлял за рубежом СССР и родную для себя Белоруссию. В 1973 году в ходе командировки в Берлин случайно отыскал одного из своих спасителей - Шиллята-младшего – Отто. Через год, пригласив О. Шиллята в Минск на празднование 30-летия Великой Победы, на своём автомобиле сумел привезти того нелегально (под видом немого) в закрытую для иностранцев Калининградскую область - на то место, где некогда стоял хутор семьи Шиллятов. С 1991 года – гражданин Республики Беларусь. В 1990-х-начале 2000-х гг. – президент общественной организации «Белорусский фонд SOS -детская деревня». В настоящий момент на заслуженном отдыхе.

Автор книги воспоминаний о разведгруппе «Джек» «Увидеть Пруссию и… умереть: Легендарная разведгруппа «Джек». Свидетельство оставшегося в живых» (Издательский дом «Калининградская правда», 2005, стр. 48, литературная обработка В. Ржевского). Регулярно посещает Калининградскую область с целью дальнейшей пропаганды здесь боевых подвигов специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек». Кавалер большого числа государственных наград, в том числе, ордена Отечественной войны 1-й степени (1985) и Славы 3-й степени (1945).

ЦЕЛИКОВ Иван Андреевич, разведчик

Член ВЛКСМ, окончил 7 классов средней школы. в Красной Армии с июля 1941. В 1942 году направлялся в тыл противника с разведзаданием, за успешное выполнение которого награжден орденом Отечественной Войны II степени.

Отстал от группы во время 14 облавы в первой половине декабря 1944. В своём письме от 20 июня 1966 года, адресованном писателю О.А. Горчакову, об этих событиях он напишет так: «В большом пограничном лесу под Йоханнисбургом восемнадцать раз окружали нас немцы в разных лесных кварталах, и восемнадцать просек пришлось нам форсировать с боем. Я отбился во время прорыва через девятнадцатую просеку около железной дороги, уже в полной темноте заблудился в лесу. Я выжил, пройдя сквозь неимоверные трудности. Около месяца жил, как дикообраз, питался дубовой окрой. В лесу дождался наших…».

Обнаружен советскими войсками в феврале 1945